MIYAMA’S POT(深山のポット)

MIYAMA’S POT(深山のポット)

深山では主に「圧力鋳込」と「排泥鋳込」、この2種類の製造方法で日々うつわを製造しています。どちらも人の手が入る作業ではありますが、特に「排泥鋳込」はとても手間がかかる分、近年では閉業してしまうところも多く残念ながら消えつつある製造方法です。そんななか、深山では「排泥鋳込」に関しては国内最大級の製造量を誇り、ポットや土瓶、花瓶などのいわゆる「袋物」を量産しております。

「排泥鋳込」だからこそできる、緻密な形状を実現。

おかげさまで、ご注文を頂いてから納品までにしばらく時間がかかってしまうのですが、「それでもいいからお願いします」と今日もご注文を頂いています。職人の技術やこだわりによって支えられてきた、深山の美しいポットをこちらの特集では歴史を辿りつつご紹介していきたいと思います。

深山のポットの原点、M-1ポット

ハッキリとした製造年は不明ですが、深山のプロダクトの中で一番古いのがこちらのM-1 ポット。洋食器の名残を残す、クラシックなスタイルのティーポットです。

よいティーポットの条件として、ポットの中で茶葉がジャンピングしやすいというものがあります。ポットの形が丸いほうが中でお湯が対流しやすいので、理想のティーポットの形状をしていると言えるでしょう。どことなく懐かしさを感じる、昔ながらのティーポットです。

ちなみに、M-1だけではなくM-2、M-3ポットもございます。

ティーポットだけではなく、コーヒーポットも

2000年代に入ってからも、お茶に特化したポットを製造していた深山ですが、変わりゆくライフスタイルに合わせてお茶だけではなくコーヒーのためのポットも製造をするようになりました。

ポルトガル語で「かわいい子犬」という意味を持つperito(ペリート)のポットは、それまでのティーポットのようなふっくらとした丸みを帯びた形状ではなく、スッキリとしたたたずまいのスタイリッシュなデザインになっています。どちらかと言えば横長なスタイルが多かった深山のポットですが、このポットは縦型なんですね。コーヒーを淹れるときは茶こしが必要なくなるので、この形状でもOKだったのです。

ポットの形状に合わせて、のびのびと弧を描くハンドルは、嬉しそうに近づいてくる愛犬のしっぽを思い起こさせます。

※茶こしを使用すればティーポットとしてもお使いいただけます

グッドデザイン賞を受賞!業務用に特化したポット

あらかじめ業務用として使っていただける事を想定して開発した、column(コラム)のポットです。お茶を飲むときだけではなく、洗っているときや収納しているときの事まで考えて緻密に計算されたデザインが評価され、2006年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。同シリーズのドリッパーを使えばコーヒーポットとして、茶こしをセットすればティーポットとして。どちらでもお使いいただけます。

スタッキングできるポットというのは、ちょっと珍しいのではないでしょうか?column(コラム)については下記の特集も合わせてご覧ください。

排泥鋳込みだからこそできる、自由な形状のポット

深山の製造方法には圧力鋳込みと排泥鋳込みがあるのですが、ポットなどのいわゆる袋物といわれる製品は排泥鋳込みで製造します。型さえあれば、どんな形でも自由自在につくれるのが特徴です。その特徴を生かして、他にはないちょっと独特なデザインのポットを製造していた時期が2010年を目前にしたこの時期になります。fuwari(ふわり)のポットは同シリーズの他アイテムと雰囲気を合わせるために、その名の通りふわっとしたやわらかい雰囲気を出したくって、こんな形のポットになりました。一般的にポットは取っ手と口(注ぎ口)を接着で後付けすることが多いのですが、このfuwari(ふわり)のポットはそのままなめらかな曲線を描くように一体化しております。横からみると鼻の長いゾウさんみたいで可愛いらしいです。

海外需要に対応するために開発された、輸出用の大きなポット

もともは国外への輸出用に製品の製造を開始した深山でしたが、需要の減少に伴い国内向けにオリジナルで開発した製品の製造へと舵を切ったのでした。ところが、2010年以降は国内だけではなく国外への輸出に向けて再び製品を開発する事となります。ティーポットに変わりはないのですが、紅茶だけではなく日本茶も楽しめるようなポットをつくってほしいという依頼が続々と舞い込んできたのでした。

海外の人からすると、日本製のポットでは容量が足りず小さいんだそう。そこで、海外の人が使いやすいと感じる大容量の大きなサイズのポットとして、鎬(しのぎ)のポットを開発しました。日本らしさをアピールするために、白磁のほかに織部と飴のポットも製造することに。

鎬(しのぎ)に続いて、想(そう)のポットも新たに開発し、深山で一番大きなサイズのこの両ポットはこの時期に多くの数量が海外へと羽ばたいていったのです。

ほぼ同じ時期に製造されたsou(想)のポットも、海外への輸出を想定して大きなサイズので開発されました。

昔からあるポットを、現代のデザインでリニューアル

ご家庭用としてだけではなく、多くの喫茶店やカフェでもご愛用いただいているbico(ビコ)のポットは2種類の形状がございます。実はどちらも、2007年に誕生したポットで7年の月日を超えて新たに生まれ変わったポットなのでした。cula(キューラ)のポットは真っ平な蓋が特徴的なコロンとしたタイプのポットです。bico(ビコ)では、蓋と身の釉薬を変えて大胆にイメージを変えています。

bico(ビコ)ポット 大はsunya(スーニャ)のポットを釉薬を変えてリニューアルしています。こちらは背が高く、取っ手の部分も縦長に広がり持ちやすいのが特徴です。容量も多いので、数人分のコーヒーやお茶を一度に淹れる事が可能。カフェの雰囲気に合わせて色を変えたことで、現代風のデザインに生まれ変わりました。

※現在sunya(スーニャ)ポットとしての販売はございません

白磁のポットを基本に、その応用として

大昔に製造していた、フルラインのディナーセットをイメージして開発されたplue(プルー)。ポットも大人数で楽しめるようにと、大き目サイズで作られました。キリッとしたデザインが印象的なplue(プルー)のコーヒーポットですが、身の面積が広く加飾がしやすいということから、上絵転写でデザインを施し誕生したのがplue inkblue(プルー インクブルー)コーヒーポットです。また、業務用として需要がありそうな窯変釉の黒い釉薬を施したコーヒーポットも誕生。形状は同じですが、用途に合わせてお好きなデザインのポットをお選びいただけます。

実は圧力鋳込みで製造できるポット

ポットのほかに、土瓶や急須など数多くの茶器を製造してきた深山ですが…。自社のオリジナル製品のほか、OEMでのご注文もグッと増えたため、排泥鋳込みでの製品製造にとても時間がかかるようになってしまいました。その背景には、排泥鋳込みでの製造をやめてしまった窯元の存在があります。「ほかの窯元に頼んでいたけれど、そこが廃業することになってしまって…深山さんでなんとか製造できませんか?」というご依頼がとても増えました。できれば喜んで引き受けたいところですが、注文がどんどん増えた結果、納品までに半年以上かかってしまうという事態に。

そこで、排泥鋳込みではなく圧力鋳込みでつくれるポットを開発しよう!という発想で誕生したのが、こちらの茶白(ちゃはく)のポットです。もともと、茶白(ちゃはく)の土瓶も圧力鋳込みで製造しており、ほどよい大きさと重さが好評な事もあり、ポットの製造にも踏み切ったのでした。

茶こしを使わないのに茶葉が出てこない、という画期的なデザインも好評です。

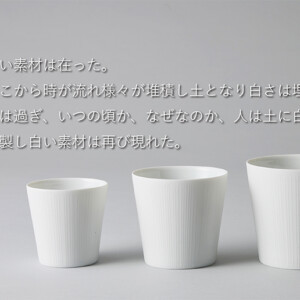

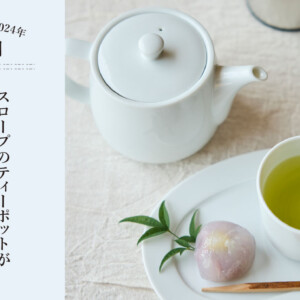

深山で最も新しいポットは、最もシンプルな形状

深山の最新作のポットはslope(スロープ)ポットです。これまでに発表してきた数々のポットは、どこか「深山らしさ」があるデザインというか、特徴的なデザインや色、モチーフなどを持っているポットでした。そこで、原点回帰というわけではないのですが「何の変哲もない、シンプルなポット」をコンセプトに開発をスタート。初期に製造していたM-1 ポットも、いかにも昔の洋食器にありそうなティーポットの定番ともいえるデザイン。slope(スロープ)もフォルムにはこだわりましたが、余計なレリーフなどは一切入れず、一言で「シンプル」と言えるような、そんなデザインを目指しました。

最初はシンプルすぎてちょっと不安な部分もありましたが、白磁で焼いてこそこのフォルムが美しく浮かび上がります。また、シンプルだからこそ、色変えや加飾の幅も広がり、おかげさまでリリース直後より多くのご注文を頂いているポットです。

↑ポットの開発秘話はこちらの特集記事をご覧ください

改めて、深山のポットとは?

カタログに掲載されている現行モデルのポットだけでも、30種類近くある深山のポット。廃盤品やOEMでの製造品も合わせると、数えきれないほどのポットをこれまでに製造してきました。ポットを製造するときに気を付けていることは、見た目がただ美しいだけではなく、お茶を注ぎやすいかどうか、持ち手は持ちやすいか、蓋はきちんとしまるか、など、機能性もしっかりと考えて開発しています。設計はもちろん、製造工程においても注ぎ口や蓋などの細かい部分にまで注意をくばり、仕上げや施釉を行います。

深山で働く、すべての職人たちの思いが詰まっている深山のポット。機会があれば、ぜひ一度お手にとってみてください。

検索用キーワード:ポット / 陶器のポット / 磁器のポット / コーヒーポット / うつわリポート / ティーポット / 紅茶 / 深山のポット

\ Follow Me /

face book / instagram

岐阜県瑞浪市。三市からなる美濃焼産地の中でも磁器、特に白磁の製造に特化したこの地区に深山はあります。

昭和中後期、世界の工場として欧米の洋食器ブランドの依頼に対し上質な白磁の洋食器を供給した時代に培われたものづくりの基礎。

私たちは、それら受け継いだものを基に、現代の暮らしに寄り添った丁寧な道具としての器を作っています。

製造や製品、使い勝手に関するお問い合わせなどございましたらお気軽にお問い合わせください。

Mizunami City, Gifu Prefecture.

Miyama is located in the Minoyaki producing area consists of three cities where porcelain, especially white porcelain is produced.

Foundation of manufacturing that was fostered during the middle and late period of Showa era when western style white porcelain tableware was provided, having received orders from the European and American tableware brand companies.

We are producing tableware as a gracious tool suitable for contemporary life associated with what we have inherited.

Please feel free to make inquiries to us about production, products and usability.